Accidents Dus au Stick Shaker

Un avion de ligne peut survivre à des pannes inimaginables. On a vu des avions revenir sur le terrain avec des réacteurs en panne, des bouts d’aile manquants ou des pans de carlingue arrachés. Par contre, un appareil ne survit pas à une panne de l’alarme de décrochage ! Il suffit que cette alarme soit disfonctionnelle et envoit une alerte intempestive et c’est le crash pratiquement à coup sûr !

A une exception près, le stick shaker n’est pas un instrument de pilotage. Il s’agit d’une alarme qu’un pilote ne doit pas entendre de toute sa carrière. Si jamais elle se déclanche, il est drillé pour pousser sur le manche et de mettre à fond les gaz. Cette réaction n’est pas réfléchie et il n’y a pas intérêt à ce qu’elle le soit. Le réflexe est médullaire et rapide et c’est ainsi qu’il doit être.

Cependant, se pose naturellement la question des alarmes intempestives. En effet, Si le manche est poussé vers l’avant, il y a rapidement survitesse et perte de hauteur. Ceci est d’autant plus embêtant que lorsque cet appareil a un problème, il a tendance à se manifester dès le décollage.

Voici une série de 2 crashs dus à ce problème. Le premier est un miracle et le second une tragédie.

1 – TWA 843

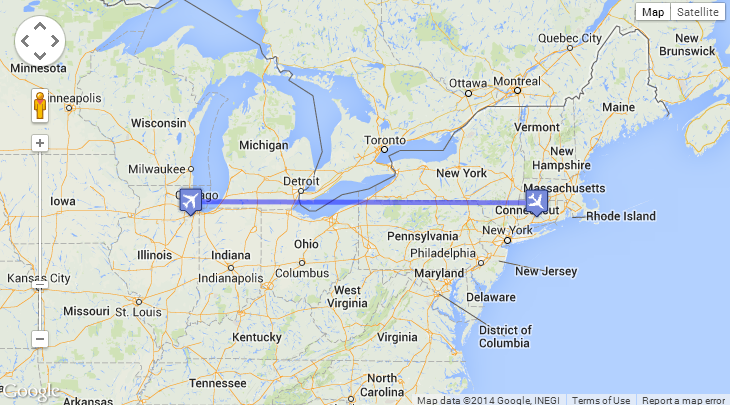

Cet accident est absolument unique dans l’histoire de l’aviation. Le L-1011 de TWA s’est crashé au décollage de l’aéroport de New York Kennedy International (KJFK). Il transportait 292 personnes et il eut 292 survivants ! C’était le 30 juillet 1992.

Le 843 de la TWA était un vol transcontinental à destination de San Francisco. Il était programmé pour décoller vers 18 heures locales depuis la piste 31. Cette piste, avec ses 4400 mètres, était la plus longue piste civile au monde. La plus longue, jusqu’à nos jours, elle celle de Groom Lake (Area 51) qui fait presque le double et qui est située dans une base secrète dans le Nevada. Seul le Concorde accélérait depuis le début de cette piste. Les autres avions, y compris le vol 843, y entaient depuis l’intersection TO et avaient une longueur très confortable de 3500 mètres. Ceci a joué un rôle très important dans la suite des événements. Si ce crash avait eu lieu ailleurs, il se serait certainement mal terminé.

L’avion s’aligne et commence à accélérer pour le décollage. Dès ce instant, un premier problème va surgir. Ce problème a probablement sauvé beaucoup de vies même si dans l’absolu il n’a rien avoir avec la suite. En effet, l’avion décollait à pleine charge et avec le plein de carburant. Plus que le plein, il y avait même un peu de trop plein qui s’évacuait vers l’extérieur depuis le bout des ailes. Ce carburant tombe au sol lors de l’accélération et va jusqu’à prendre feu. Un des passagers assis près du hublot tout à l’arrière, remarque les flammes et détache sa ceinture, saute dans l’allée principale et se met à hurler !

C’est peut être juste une hypothèse, mais cet incident a mis les gens en alerte et tous pensaient que quelque chose de grave allait arriver quand effectivement elle arriva. Le niveau d’alerte étant au maximum, l’accident qui allait suivre, ne prit pas les gens par surprise.

C’est le copilote qui est aux commandes pour un décollage facile. L’accélération se passe bien et sans le cockpit, personne n’est au courant du feu et de la panique qui se déclare.

Le commandant qui surveille le badin annonce V1; puis VR. Le copilote tire sur le manche et le Tristar commence à se cabrer. Il est lourd et les choses se passent lentement. Trop lentement dans l’esprit des pilotes. Les roues qui tournent à une vitesse folle s’arrachent péniblement du sol. L’avion commence à peine à l’elever quand retentit l’alarme de décrochage.

Le copilote annonce le décrochage et va faire quelque chose qui lui sera reproché par le suite. Deux secondes après avoir annoncé le décrochage, il annonce : “You got it!” Il va cesser de piloter l’avion et oblige le commandant de bord de sauter sur le manche. Ce dernier répond “OK” et prend les commandes tout en se demandant ce qui se passe. Deux secondes plus tard, il va s’écrier : “Oh, Jesus!”.

La situation est grave et le copilote y va de son conseil: “poses-le !” Immédiatement, le mécanicien de bord assis derrière le commandant lui lance un conseil tout opposé : “décolles ! décolles !”.

Le commandant qui a pris les commandes alors qu’il ne s’y attendait pas pose la question : “c’était quoi le problème ?!” Le copilote s’écrie : “On a un décrochage !”

Le tout se passe très rapidement, l’avion reste en l’air pendant 6 secondes seulement et puis le commandant de bord décide que l’avion n’ira pas plus loin et que plus vite il le posera au sol, moins haute sera la chute. Et il en fut ainsi. Le manche est poussé et l’avion retombe lourdement sur la piste puis les freins et les inverseurs de poussée sont activés au maximum.

La piste semblait suffisante, mais l’avion ne ralentit pas aussi bien que prévu ! Alors qu’il reste 500 mètres de piste, le commandant voit encore 100 noeuds d’affichés au badin. Pour ajouter à leur angoisse, le contrôleur aérien les informe qu’il voit un feu important qui suit leur appareil.

La sortie de piste est inévitable. Heureusement, le commandant a encore un contrôle directionnel. Il évite les barrières en bout de piste et dirige son avion vers la gauche où terrain gazonné se profile. A peine le nez de l’avion pointé vers cette direction, qu’un premier “boum” est ressenti. C’est le train d’atterrissage avant qui est cassé. L’avion fonce dans le champs.

Après quelques rudes secousses l’avion finit par s’arrêter. Le mécanicien de bord arrête tous les moteurs et déclanche tous les extincteurs à sa disposition. Le commandant de bord prend le PA (interphone pour annonces aux passagers) et ordonne l’évacuation immédiate de l’appareil.

Heureusement, après tant de déboirs, l’évacuation est un modèle du genre. Certaines portes sont ouvertes puis refermées parce qu’elles donnent sur du feu. Les passagers arrivent à quitter l’avion par les portes avant. Le commandant est le dernier à évacuer après avoir vérifié que tout le monde avait réussi à sortir.

Les pompiers arrivent en deux minutes, mais c’est trop tard pour l’appareil qui est consommé par les flammes sous leurs lances impuissantes.

Il y a dix blessers lègers dus à l’évacuation. Le cas le plus grave concerne un bras cassé. Les jounaux titrent “Miracle” ou “La Grande Evasion”. Le drame a été évité de peu, mais le NTSB prend l’enquête très au sérieux. Il s’avère que l’avion n’avait au problème et qu’il aurait suffit de poursuivre la manoeuvre pour qu’il décolle normalement ! Plusieurs test sont faits en vol et au sol rien ne permet de dire que les performances étaient plus faibles que ce qu’elles auraient du être. Le copilote a abandonné les commandes sans la moindre concertation et ceci contre toute logique ou procédure habituel. C’est pourtant un homme expérimenté (plus de 15’000 heures de vol). Lui et le commandant de bord était positivement convaincus que l’avion n’allait jamais prendre l’air et qu’il était entrain de décrocher. Cette impression était subjective. Le copilote, au moment où il a senti le vibrations du stick shaker, a eu le reflexe de relacher la pression sur le manche. Ceci a réduit le facteur de charge et a donné l’impression que l’avion ne montait pas, voir qu’il s’enfonçait.

Le défaut de base venait de la sonde et du système de calcul d’incidence (AOA Angle Of Attack) qui n’était pas conçu pour éviter les fausses alertes. La maintenance de la TWA a aussi été mise en défaut sur ce point précis.

2 – Kenya Airways Vol 431

Le 30 janvier 2000, l’incident du stick shaker frappe encore. Cette fois, la piste est plus courte, il n’ y a pas de champs, mais la mer et bout et il fait nuit. L’accident est la reproduction du précédent, mais dans des conditions moins optimales.

L’Airbus A310-304 de Kenya Airways réalise le vol 431 qui doit relier ce soir là Abidjan à Lagos et puis Nairobi au Kenya. Ce vol doit transcontinental est prévu pour durer toute la nuit. A 21:08 heures, le pilote reçoit l’autorisation de décoller et le 5Y-BEN commence à accélérer sur la piste. C’est le copilote qui est aux commandes. Le commandant de bord s’occupe des communications et du réglage de la puissance et des instruments.

L’avion prend de la vitesse normalement et se cabre pour décoller. Deux secondes après que les roues aient quitté le sol, l’alarme décrochage retentit. C’est une fausse alarme, mais les pilotes ne sont pas payés pour analyser le bien fondé des alarmes décrochage, bien au contraire !

Le pilote aux commandes pousse sur le manche et l’Airbus commence à prendre de la vitesse tout en revenant vers le sol, ou la mer dans ce cas.

– Il se passe quoi ? demande le copilote

Au même moment, une voix synthétique égrenne la hauteur mesurée par le radio-altimètre : 200, 100, 50, 30…

Peu avant l’annonce des 50 pieds, l’alarme sonore du GPWS s’active : “Whoop! Whoop! Pull-up!” Le commandant de bord crie au copilote de tirer sur le manche et probablement qu’il tente de le faire aussi. Son ordre arrive 6 dixièmes de seconde avant l’annonce des 10 pieds, environ 3 mètres.

Une seconde après, c’est l’impact violent contre l’eau. L’avion est détruit sous le choc et seuls 10 survivants seront repêchés parmi les passagers. Les 10 membres d’équipage sont tués et le total le bilan s’établit à 169 victimes. Cher payé pour un avion qui avait juste une sonde défaillante.

Effectivement, l’enquête menée par le BEA Français et les autorités Ivoriennes, démontrera que l’avion était correctement configuré, le carburant de bon qualité et les moteurs délivrant la puissance requise. Il aurait suffit de tirer sur le manche en quelque sorte.

Quand un pilote entend l’alarme de décrochage, il pousse sur le manche. L’avion s’enfonce et ceci est associé au décrochage et vient même le confirmer. L’impression de perte de portance est donc renforcée et le temps restant très court, ne permet pas d’établir la situation en comparant aux autres instruments.

A quoi sert l’alarme décrochage juste au moment du décollage ?

Mis à part à provoquer des crashs en cas d’anomalie, cette alarme ne sert pas à grand chose. En effet, les risques de décrochage réel lors du décollage sont très faibles. Sur les avions de ligne, en pratique, deux situations peuvent donner lieu à un décrochage:

– Mauvaise configuration volets/slats

– Cisaillement de vent

Dans le premier cas, les avions sont tous protégés par des alarmes de configuration. Si les volets/slats sont oubliés lors du décollage, l’avion ne va même pas décrocher, il va juste pas voler du tout. Au mieux, il pourra s’élever de quelques mètres pour mieux retomber. L’accident le plus typique est celui du Delta Air Lines Vol 1141. Le 31 août 1988 ce Boeing s’aligne et tente de décoller avec les volets totalement rentrés. L’alarme de configuration était hors service. Lors de la rotation, le stick shaker s’est activé et l’avion a fini par revenir heurter le sol. Il eut 14 morts et 94 survivants.

Un an plutôt, le 16 août 1987, le Northwest Airlines 255 décolle depuis L’aéroport de Detroit Metropolitan. Le DC9 transporte 155 personnes et à la mise en puissance, les volets et les slats sont rentrés. Le système d’alarme de configuration de décollage n’est pas alimenté en courant à cause d’un problème avec un fusible. L’équipage n’avait pas fait de check list. Les roues de l’appareil quittent le sol, mais celui-ci ne prend pas d’altitude. Il reste dans une position fortement cabrée avec le stick shaker actif. Il finit par heurter un pylone qui arrache une aile puis finit sa course sur une autoroute et une voie de chemin de fer. Il y a 154 morts dans l’avion et 2 morts au sol. Une gamine de 4 ans survit malgré de graves blessures.

Le 9 juillet 1982, un 727 de la Pan Am avec 145 personnes à son bord décolle de l’aéroport de New Orleans. Il montre de 100 à 150 pieds et le stick shaker se met en marche. Il s’agit d’un cisaillement de vent. L’appareil commence à perdre de l’altitude et la piste dessous se termine. Il heurte des arbres situés à 725 mètres après le bout de piste. La hauteur au moment de ce premier impact est de 50 pieds. Il continue à voler encore sur 680 mètres et finit sa course contre des maisons. Le bilan est de 153 victimes ! Tous les occupants de l’appareil plus 8 personnes au sol. L’alarme décochage n’avait apporté aucune aide. Heureusement, de nos jours, le risque de cisaillement de vent est de plus en plus maitrisé.

Lors du décollage, si un avion de ligne décroche, en général, il finit au sol.

Afin d’améliorer la sécurité, les compagnies aériennes devraient réfléchir aux points suivants:

– Améliorer la sécurité du stick shaker pour supprimer les fausses alertes (redondance des systèmes, contrôles systématiques…)

– Réfléchir à l’oportunité de le désactiver lors du décollage tout en améliorant les dispositifs d’alerte en cas de mauvaise configuration.

– Apprendre aux pilotes à reconnaitres les situations de décrochage et de non décrochage avec défaillance des instruments.