Dans les années 1990, Swissair exploitait seize MD-11 ainsi que cinq Boeing 747 sur des lignes long courrier. A l’époque, c’était une compagnie au confort et la sécurité irréprochables. Swissair avait la réputation d’être chère, mais était tout le temps à la hauteur de ses promesses.

Le vol SR111 était très apprécié par les diplomates de l’ONU. C’était la façon la plus rapide et la plus confortable d’aller du siège de New York à celui de Genève. On y trouvait également des personnalités en vue d’Europe et d’Amérique. Dans les soutes, voyageait également des œuvres d’art et des fonds à destination des banques helvétiques.

En plus des 180 places Eco, le MD-11 de Swissair avait 49 sièges Business et 12 sièges de First. Ces derniers, se trouvant tout à l’avant de l’appareil, étaient vendus à prix d’or. A sa capacité maximale, le MD-11 pouvait emporter 241 passagers, 2 pilotes et 12 membres d’équipage commercial.

A moins qu’elles aient gagné leur voyage dans une loterie municipale, les personnes assises en Business et en First avaient un pouvoir d’achat très largement supérieur à la moyenne. Il n’y a donc rien d’anormal à ce qu’elles soient convoitées et poussées à la consommation lors de longs vols où elles n’ont rien d’autre à faire. C’est sur cette idée que fut lancée la compagnie IFT à Las Vegas dans le sud du Nevada. Depuis la légalisation des jeux de hasard en 1931, cette ville connut un essor considérable attirant les parieurs et toutes sortes de personnes prêtes à investir sur des projets terriblement risqués.

C’est dans ce contexte que fut lancée IFT en 1994. Son fondateur est un ingénieur Russe spécialisé dans les machines à sous. Son autre compagnie, FortuNet, fabrique et installe des appareils de keno, de bingo, de pokers et d’autres joyeusetés dans les hôtels, restaurants et autres lieux fréquentés par le public. Les responsables des endroits qui acceptent d’héberger ces machines reçoivent un pourcentage sur les revenus générés par celles-ci ou des primes fixes. Même si les primes sont intéressantes, la concurrence est rude et il devient de plus en plus difficile de trouver des endroits qui n’ont pas été déjà équipés par la concurrence.

C’est aussi le début de l’internet grand public et Yuri Itkis voit immédiatement le potentiel de cette nouvelle technologie. Avec un investissement dérisoire de 276’000 dollars, il crée IFT avec ses deux fils et se lance dans la fabrication du prototype de la machine à sous du ciel. Le but est d’installer un terminal dans le dossier de chaque siège de chaque appareil long courrier volant dans le monde. Le marché est vaste.

L’idée semble géniale, mais faut-il encore passer par la FAA. En effet, chaque système installé dans un avion après sa sortie donne lieu à une nouvelle formalité de certification dite STC (Supplemental Type Certificate). Cette certification, qui est du ressort de la FAA, peut-être obtenue chez de nombreuses petites entreprises agrées qui travaillaient avec peu ou pas de contrôle. Elles apposent le cachet de la FAA sur des documents et valident des décisions qui font école dans le monde entier.

C’est ainsi que le projet, encore incomplet, est soumis à la Santa Barbara Aerospace (SBA). Les travaux d’expertise sont à peine entamés que les investisseurs commencent à s’exciter dans les coulisses. Leur entreprise doit entrer en bourse en 1995 et ils veulent entendre de bonnes nouvelles. Des opérateurs de bourse commencent même à téléphoner à la SBA pour demander des nouvelles de l’avancement des choses. Le fait qu’ils soient en train de commettre un délit d’initiés ne les dérange même pas. Ils sont actuellement en prison pour cette affaire et d’autres magouilles découvertes dans son sillage.

Incomplet et peu sûr, le système est tout de même certifié et l’entreprise qui le fabrique introduite sur les marchés financiers dès mars 1995. La SBA n’a aucun scrupule à risquer la vie des passagers en connaissance de cause. En 1997, cette entreprise va jusqu’à envoyer par avion des générateurs à oxygène sur un vol en partance pour Houston et ce malgré une interdiction fédérale touchant ce produit. En effet, en mai 1996, le transport de ces générateurs avait provoqué l’horrible crash du vol 592 de ValuJet qui couta la vie à 110 personnes. Alors que le souvenir de ce drame était encore frais, la SBA n’hésita pas à expédier un chargement similaire. Elle fut condamnée à 300’000 dollars d’amende et son autorisation d’exercer lui fut retirée pour une courte période.

Des investisseurs prestigieux et bien introduits commencent à miser sur IFT dès que son produit est certifié pour une installation sur des avions gros porteurs. Il y a Alexander Haig, ancien général 4 étoiles et ancien conseiller à la Sécurité Nationale auprès du président des Etats-Unis. Ce dernier fut même soupçonné un temps d’être la balance du Watergate qui mit fin à la carrière politique de Nixon en 1974. Mr Haig touchait 50’000 dollars par an plus 1% des revenus de IFT. Il y a John Pitzker de la famille qui possède la chaine des fameux 5 étoiles Hyatt. Il y a l’Australien James Wolfensohn président de la Banque Mondiale. Au hasard, il y a encore des conseillers et des financiers des deux partis politiques américains. Avec un tel soutien, on ne peut pas rater ses objectifs.

Le premier client est Alitalia qui souscrit un contrat d’installation pour cinq avions à 540’000 dollars pièce. Les compagnies aériennes se révèlent de bonnes gourdes au-delà de toute espérance. Alors que les hôteliers de Vegas perçoivent des dessous de table pour laisser installer les machines à sous, les compagnies aériennes vont jusqu’à en supporter les frais de mise en place.

Le système se présente sous forme d’un écran plat situé dans le dossier en face de chaque passager. Il permet de voir des films, mais surtout, et c’est sa raison d’être, de jouer à des jeux d’argent en connexion directe sur les casinos affiliés à IFT.

L’expérience d’Alitalia se déroule très mal. Il ne se passe pas un vol sans que plusieurs appareils ne tombent en panne. Sous chaque siège équipé, il y a une grosse unité centrale qui dégage une chaleur formidable et finit par indisposer les passagers. En effet, cette invention géniale n’est rien d’autre qu’un ordinateur bas de gamme posé sous un siège et un écran tactile attaché sur le dossier.

En mai 1996, Swissair est démarchée par IFT et passe commande pour l’équipement de 21 avions au prix de 3.4 millions de dollars chaque, soit plus de 6 fois le prix facturé à Alitalia un an plus tôt. Les opérations se passent aux services techniques de la compagnie à Zürich. Tous les longs courriers de Swissair sont équipés sur les sièges des classes First et Business. Le système permet de jouer aux machines à sous en plein vol. Les revenus sont partagés entre IFT, la compagnie aérienne et le Loto Suisse. A la conclusion du contrat plusieurs responsables de Swissair achètent des actions IFT.

Enregistrement sismique indiquant l’heure exacte du crash et la localisation du crash

Pour faire avaler la pilule à la FAA, la société SBA, qui s’occupe de la certification, envoi une lettre d’intention à l’Administration et ment sur plusieurs points. Tout d’abord, le courrier parle de un seul MD-11 Swissair qui sera équipé. La FAA est moins regardante quand une modification est ponctuelle et limitée à un seul avion. De plus, la lettre omet de dire que la mise en place sera faite à l’étranger. Tout est fait pour ne pas attirer, plus que nécessaire, l’attention des fonctionnaires. Le projet est minimisé au possible dans toutes les communications. Les personnes chargées de vendre ces équipements savent à quel point ils sont dangereux et incompatibles avec la sécurité des avions, mais le but, avant tout, est de satisfaire les marchés boursiers. Le dernier rempart était encore constitué par les responsables de Swissair, mais ceux-ci ayant des actions d’IFT dans leur portefeuille personnel, on ne pouvait plus s’attendre de leur part qu’à un jugement biaisé et orienté.

La première partie de l’équipement est installée aux USA. Les cloisons sont démontées et de milliers de mètres de fils électriques déployés dans la cabine. Les appareils rentrent en Suisse pour que l’installation soit finalisée à Zurich. Les inspecteurs de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile ne peuvent pas contrôler le travail qui avait été fait. L’essentiel du système est caché et, entre deux escales, ils ne peuvent pas se permettre de démonter un avion commercial. Un papier vient cependant les rassurer. Il s’agit du formulaire 337 rempli et signé au nom de la prestigieuse FAA. Les inspecteurs de l’OFAC donnent un certificat temporaire qui permet d’exploiter les appareils en l’état.

L’usage du formulaire 337 est une véritable arnaque dans ce cas. Tout d’abord, ce document n’est valable que pour les appareils placés directement sous l’autorité de la FAA, c’est-à-dire les appareils civils américains. Les MD-11 de Swissair avaient tous des immatriculations commençant par HB, donc helvétique. De plus, ce formulaire n’est pas une certification ou une autorisation de faire des modifications sur un avion. C’est tout simplement une déclaration de réparation ou de modification approuvée. Quand un exploitant d’un avion américain fait une intervention technique importante et déjà approuvée, il doit en faire la déclaration par le biais de ce document.

Alors que la SBA est entrain de travailler sur la certification pour Swissair, sa licence est suspendue par la FAA pour des manquements dans d’autres affaires. Nonobstant cette suspension, l’entreprise continue à travailler sur le dossier des MD-11 et signe tous les documents nécessaires à la certification définitive. Quelques jours après, la licence est revalidée. La FAA prétend que la licence avait été suspendue par erreur par un agent sur le point de partir à la retraite. La suspension de licences à des compagnies de maintenance est un processus lourd et impliquant des décisions à plusieurs niveaux hiérarchiques. Il ne s’agit nullement d’une manœuvre qui peut s’effectuer par erreur. Tout semble indiquer une intervention efficace en haut lieu pour une remise immédiate de la licence à la SBA. Transformer les avions de Swissair en casinos volants vaut bien ça.

La mise en place du système est expédiée et dès le début 1997, les premiers vols équipés ont lieu. Les heureux porteurs d’actions IFT chez Swissair sont sous le choc. Le résultat est en deçà de tout ce qu’ils avaient imaginé. Tout d’abord, pour le prix payé pour le billet d’avion, les passagers trouvent qu’on n’a pas à leur facturer le visionnage de films sur un écran de taille A5. De plus, les passagers triés sur le volet de la First et Business ne sont pas joueurs. Ils préfèrent travailler sur leurs dossiers ou dormir que de s’adonner aux joies du Keno. Ce jeu aux couleurs criardes et à la musique agressive excite surtout le plébéien fauché. La jet-set et les fonctionnaires internationaux ont d’autres amusements.

Trois mois après l’adoption du système chez Swissair, seulement 50 passagers avaient joué la limite de 200 dollars. Techniquement, les mêmes problèmes que sur les avions d’Alitalia apparaissent. Le système est lourd et consomme des quantités phénoménales de courant électrique. Les passagers ont l’impression d’être assis sur des poêles et sont rapidement gênés par la chaleur. A chaque atterrissage, les équipages comptent les systèmes ayant succombé au cours du vol. C’est à la compagnie aérienne de les changer au prix fort.

Quantas et d’autres compagnies aériennes sont approchées mais toutes trouvèrent le système problématique et ridiculement cher pour un rendement nul. Chez IFT, les rats commencent à quitter le navire. Les directeurs commencent à vendre leurs actions et partir vers d’autres horizons.

Devant l’échec patent du projet, IFT cesse ses activités en mai 1998. Quelques mois plus tard, c’est la SBA qui se trouve en difficulté. Leurs ateliers ont un 737 à réparer mais personne ne sait comment s’y prendre. Alors que la réparation est en retard de plus de quatre mois, le propriétaire du Boeing, une compagnie canadienne, envoi des pilotes et des responsables pour reprendre l’appareil. Sur le vol du retour, ils embarquent avec eux trois directeurs techniques de la SBA pour s’expliquer avec eux sur les raisons du retard sur les travaux. Les canadiens sont pantois. En face, ils ont des personnes totalement incompétentes et ignorantes des bases du métier qu’elles prétendent exercer. Ils demandent à leur pilote d’atterrir d’urgence sur le premier aéroport venu. Le 737 pose en Californie et les responsables de la SBA sont mis à la porte. Pour faire bonne mesure, les Canadiens leur donnent 200 Dollars pour le taxi et redécollent sans eux.

En août 1997, environ un an avant sa fin tragique, le MD-11 immatriculé HB-IWF est poussé dans les hangars de SR Technics pour être équipé des consoles conçues par IFT. A ce moment, l’échec de ses appareils est bien connu, mais puisque l’on a commencé, on continue.

La genèse de ce drame ne serait pas complète, sans parler d’un autre composant présent dans l’appareil. Quand un avion est tout juste terminé, depuis l’intérieur de la cabine on peut directement toucher le métal du fuselage. Afin de réduire le bruit et les déperditions de chaleur, des couvertures isolantes sont fixées en plusieurs couches contre les parois avant l’installation des garnitures et des sièges.

Ces couvertures ont plusieurs composants dérivés du PET, matériau composite dont on fabrique les bouteilles d’eau minérale entre autres. Ce produit est léger, facile à manipuler et isole parfaitement le courant électrique, le bruit et la chaleur. Il est utilisé sur des centaines d’avions de par le monde. Le problème avec ce polymère est qu’il prend facilement feu. En outre, plus il vieillit, plus sa structure chimique évolue et le rend vulnérable.

Entre ces feuilles d’isolant, circulent des centaines de kilomètres de fils électriques. Certains sont fins alors que d’autres sont gros comme le doigt. Or, dès 1995, la Civil Aviation of China (CAAC) lance un message d’alerte à la FAA suite à trois incidents concernant les isolants installés sur les Boeing 737-300 et les MD-11. Ces derniers prennent feu au moindre court circuit qui touche les fils électriques qui y circulent. Ainsi, on commence par un système peu important qui surchauffe ou qui grille et on finit par un avion perdu corps et biens. Le danger est important et la FAA promet de regarder la chose de près.

Le 9 janvier 1998, un 767-322ER d’United Airlines décolle de Zurich piste 16 à destination de Washington. Alors qu’il survole la région parisienne, des alarmes bizarres attirent l’attention des pilotes. L’appareil avait connu des anomalies avec une pompe hydraulique avant même son départ, puis la situation semblait diverger progressivement. Sans plus attendre, la décision d’un déroutement sur Londres fut prise. Le copilote pose sans trop de stress et quitte normalement la piste. A ce moment, un autre membre d’équipage surgit dans le cockpit et annonce qu’il y a de la fumée vers les sièges 1E et 1F. C’en est trop pour le commandant de bord. Immédiatement, il coupe les réacteurs et demande l’évacuation de l’appareil. Les portes sont ouvertes et les toboggans se déploient. (Pas tous bien entendu. Jusqu’à nos jours, on ne sait pas fabriquer des toboggans qui se déploient automatiquement à tous les coups. Il n’y a pas un seul rapport d’évacuation qui ne mentionne pas qu’un ou plusieurs toboggans ne se sont pas ouverts). Malgré cela, le 767 est évacué en 90 secondes et les passagers éloignés à une distance suffisante.

Dans les jours qui suivent, l’avion est inspecté et on découvre que des fils électriques avaient été abrasés lors d’une opération de maintenance dans la soute qui contient les équipements électroniques. Ces fils ont commencé à se toucher à puis produire des arcs qui envoyaient du cuivre fondu à plusieurs centimètres de distance. Ces projections à plus de 1000° tombaient sur les couvertures isolantes et provoquaient des petits départs de feu qui s’arrêtaient spontanément. En effet, les couvertures isolantes du 767 comportent des feuilles de retardant. Cette mesure ne rend pas l’ensemble ininflammable, mais rend difficile sa mise à feu.

En novembre 1993, un accident similaire avait eu lieu sur un MD-87 de la compagnie SAS à l’aéroport de Copenhague. L’avion était au sol quand une forte odeur de fumée commença à se répandre dans la cabine. Les 110 passagers furent à peine évacués que le feu commença à s’attaquer aux garnitures. Les pompiers danois furent plus rapides et l’appareil fut sauvé et reprit du service. L’enquête conclut à un incendie d’origine électrique propagé par les couvertures isolantes en dérivés de PET tels le Mylar et le Kapton . Etonnamment, ni la FAA, ni le NTSB ne furent informés de cet incident alors que l’avion est de fabrication américaine.

En novembre 1995, un MD-82 connaît exactement le même sort à l’aéroport de Turin mais l’affaire ne fait pas plus de bruit que d’habitude et aucune mesure énergique n’est prise.

Le dernier avertissement tombe le 30 août 1998, trois jours avant la tragédie du SR111. Un équipage de MD-11 de Swissair est alerté en vol par un bruit bizarre émis par une unité d’alimentation du système de divertissement à bord. Un fusible saute et il se ressort chaque fois qu’il est poussé. Au sol, l’unité est démontée et on découvre qu’elle est carbonisée à l’intérieur. Elle est changée et les opérations reprennent.

Le 2 septembre 1998, le HB-IWF décolle de New York JFK à 20 heures 18 locales avec 229 personnes à bord. Il est attendu dans la matinée du 3 à l’aéroport de Genève. Ce MD-11, portant les couleurs de la Swissair et l’écusson du canton de Vaud, réalise le vol SR 111 et Delta 111 selon un accord entre les deux compagnies.

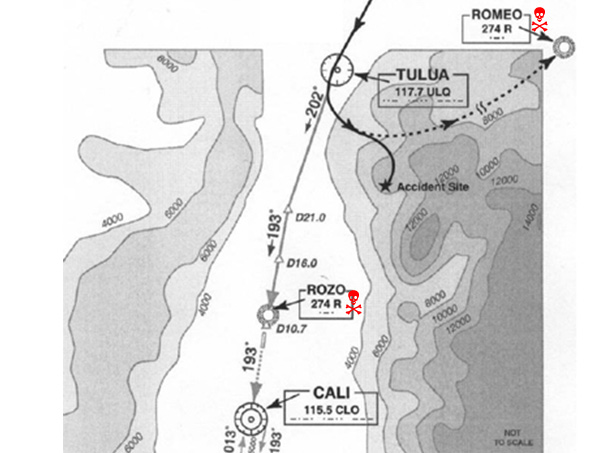

Mis à part quelques turbulences, la montée se passe normalement et l’appareil se stabilise au niveau 330. A 21 heures 10, les deux pilotes sentent une odeur de fumée dans le cockpit et commencent à en chercher l’origine. Dans la cabine, il n’y avait aucune trace de fumée. Rapidement, ils suspectent le système de conditionnement d’air de l’appareil et décident de faire demi-tour. Le pilote appelle le contrôleur aérien à Moncton et demande un retour sur Boston. Le contrôleur suggère plutôt Halifax en Nouvelle Ecosse. Ce dernier aéroport, bien plus proche, n’était qu’à 66 miles (123 km). Les pilotes acceptent la proposition et sont immédiatement autorisés à descendre vers le niveau 290 initialement. Il s’est passé 3 minutes entre les premiers signes de fumée et cette autorisation. A la vitesse qu’il a, l’avion peut être à la verticale d’Halifax en 6 à 7 minutes, mais faut-il encore manœuvrer, ralentir et préparer l’atterrissage.

A l’instant où la descente commence, le MD-11 est quasiment dans le prolongement de l’axe de la piste 06 de l’aéroport d’Halifax. Les pilotes n’ont pas les cartes d’approche pour ce terrain sous les yeux et de précieuses secondes sont perdues à les retrouver. Pendant ce temps, l’appareil croise le prolongement de l’axe de piste et s’en éloigne un peu vers le sud. Les pilotes reprennent la bonne direction et s’approchent de l’aéroport.

A 21 heures 18, l’appareil est autorisé pour 3’000 pieds et une approche directe sur Halifax. Le pilote n’a jamais déclaré d’urgence, mais les contrôleurs sentent que quelque chose de grave est entrain de se passer et traitent le cas comme tel. Etonnamment, le commandant de bord décline l’offre de descendre à 3’000 pieds et annonce qu’il va rester un peu de temps à 8’000 pieds le temps que « la cabine soit prête pour l’atterrissage ». Le taux de descente maintenu par le MD-11 est de l’ordre de 3’000 pieds par minute et cohérent avec un profil de descente d’urgence à cette distance.

A 21 heures 19, le contrôleur aérien de Moncton entame un guidage radar de l’appareil. Cette procédure permet de suivre le chemin le plus court vers la piste sans perdre de temps avec les cartes, les calculs ou la programmation des systèmes embarqués. Le pilote est orienté vers le cap 030 pour lui faire intercepter l’axe de piste 06 sous un angle de 30 degrés. Le contrôleur informe l’équipage qu’ils sont à 30 nautiques du seuil de piste, soit 55 km restants encore à parcourir pour le salut. Pour leur faciliter encore les choses, le contrôleur communique même la fréquence de l’ILS sur Halifax, 119.9 Mhz.

A ce moment, les pilotes ont une réaction qui montre, à postériori, qu’ils n’avaient pas encore pris la mesure de l’urgence de la situation. Au lieu de foncer sur la piste proposée à la vitesse la plus élevée possible, ils décident de prolonger leur trajectoire et donc de rester plus longtemps en l’air. Ils en informent le contrôleur qui leur donne un cap plein nord, moins optimal. En quelques secondes, ils croisent le prolongement de l’axe de piste puis recommencent à s’en éloigner. Au plus près, l’avion est à 17 miles de la piste, soit 31 km.

A 21 heures 21, l’avion est au niveau 210. Il n’a perdu que 5’000 pieds sur les trois dernières minutes. Les pilotes commencent à discuter de l’opportunité de faire un tour d’éloignement pour jeter un peu de carburant avant de tenter l’atterrissage. Rapidement, ils tombent d’accord sur la chose. A ce moment, l’appareil pèse 230 tonnes alors que le poids maximal conseillé pour l’atterrissage avec cet appareil est de 199 tonnes. Le manuel des opérations de Swissair, donne une tolérance jusqu’à 218 tonnes et même au-delà à ladiscrétion de l’équipage si la sécurité est en jeu.

Selon les lois canadiennes, le contenu du CVR n’est pas public et n’est donc pas divulgué lors d’une enquête. Selon un journaliste américain qui a pu en consulter une transcription, il y a avait une forte tension et un désacord entre les pilotes sur l’attitude à adopter. Le copilote était pour un atterrissage immédiat alors que le commandant de bord lui demandait de se taire et insistait pour appliquer la procédure.

Atterrir avec une masse trop élevée comporte un risque structural pour l’avion. Si le train d’atterrissage touche la piste trop brutalement, il peut soit se briser, soit déformer les ailes ou d’autres éléments au delà de toute réparation. Le prix de l’appareil a du rentrer en jeu dans la décision qui va suivre.

Le MD-11 s’éloigne et le contrôleur l’informe qu’il faut une distance d’au moins 10 miles pour pouvoir jeter du carburant sans risquer une pollution sévère de la zone côtière. Il suggère néanmoins un parcours qui garde l’avion le près possible de l’aéroport, mais les pilotes déclinent et annoncent qu’ils ne voient pas d’inconvénients à tourner vers le cap 200. Ce cap met l’avion sur une route d’éloignement de la piste.

A 10’000 pieds, la descente est arrêtée et le cap stabilisé au 180 magnétique. Le largage du kérosène ne commence pas encore. A 21:23:53, le contrôleur informe l’équipage qu’il va les garder dans un rayon de 35 à 40 miles nautiques (65 à 74 km) autour du terrain au cas où ils auraient besoin de revenir rapidement. Sa proposition est validée et au même moment, le pilote automatique se débranche. Un des pilotes prend le manche et constate qu’il a du mal à tenir une altitude précise en manuel. Vingt secondes plus tard, le copilote demande à la radio s’ils peuvent manœuvrer sur une tranche d’altitude comprise entre 9’000 et 11’000 pieds. Généreux, le contrôleur les autorise à voler à leur guise entre 5’000 et 12’000 pieds. Il est 21:24:38.7

A 21:24:42, les deux pilotes déclarent presque simultanément une urgence. C’est la première fois depuis le début de la séquence que l’urgence est déclarée. Dans le cockpit envahi de fumée, les deux pilotes ne se voient même plus et chacun vit l’incident comme s’il était seul. Ceci explique pourquoi le contrôleur a deux déclarations d’urgence superposées.

A 21:24:56, ils indiquent qu’ils ont commencé à vider le carburant mais qu’il devient urgent pour eux d’atterrir. A 21:25:05.4, les pilotes déclarent une urgence pour la seconde fois et ce sera la dernière émission de leur part.

Quelques secondes plus tard, le contrôleur leur demande de le contacter quand ils auront fini leur largage de carburant. Aucune réponse ne viendra, mais la trace de l’appareil continue à évoluer sur le scope du radar.

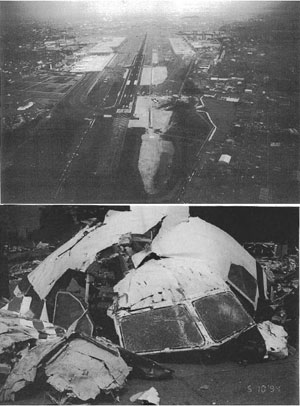

Vers 21 heures 30, des habitants de la baie de Sainte Margarette entendent le bruit d’un avion qui passe à basse altitude. A 21:31:17.68, les sismographes enregistrent une brève secousse au large du village de pêcheurs de Peggy’s Cove. Il y a un peu plus de 50 mètres de profondeur sur la zone. En heurtant l’eau, l’appareil se désintègre en plus de 2 millions de morceaux. Avec 350 G de décélération, le crash n’est pas survivable et fait 229 victimes. Les opérations de récupération commencent alors que les premiers débris arrivent sur les plages de la baie. Les pièces remontées sont répertoriées puis emportées par hélicoptère vers l’aéroport le plus proche, celui d’Halifax Shearwater. Les autorités canadiennes mettent le paquet et aucun effort n’est épargné pour reconstituer l’avion tel qu’il était une seconde avant le crash.

Cet aéroport (Shearwater) était plus proche que celui de Halifax International. Par contre, il n’avait pu être proposé au SR111 parce que ce n’est pas un terrain civil, mais une base militaire.

Dans les heures suivant l’annonce de l’accident, les responsables de la FAA commencent à fouiller leurs dossiers pour voir s’ils ont quelque chose concernant le HB-IWF. Rapidement, ils tombent sur les documents de certification des systèmes de divertissement et les irrégularités qu’ils y trouvent laissent présager le pire. Ils savent que l’avion a été victime d’un incendie à bord et cette installation bâclée leur semble constituer une source potentielle de premier choix. A Zurich, certains responsables de Swissair continuent à négocier avec IFT l’installation de jeux sur d’autres avions.

Du fond de la mer, des fils électriques sont remontées. Ils indiquent la présence de courts circuits et d’arcs électriques survenus à 20 endroits différents. Un arc se produit quand des conducteurs à des potentiels différents sont dénudés et rapprochés. L’évènement produit une chaleur importante et projette des gouttes de métal fondu qui peuvent initier un incendie. A l’opposé, un incendie, quelque soit sa source, peut s’attaquer à des conducteurs, détruire leurs isolants et donc générer des arcs et des courts-circuits. Ainsi, il était important de déterminer si les arcs ont eu lieu avant ou après le début de l’incendie. Une technique d’analyse scientifique permit de répondre à la question. En effet, quand les goutes de cuivre conducteur sont projetées à l’état fondu, elles peuvent en se solidifiant enfermer des échantillons de l’air qui les entoure. Celui-ci peut être analysé pour savoir s’il contenait des gaz liés à la présence d’un incendie ou pas.

Par ailleurs, comme de nombreux éléments du cockpit et de la cabine semblent avoir souffert du feu, des expériences comparatives sont réalisées en laboratoire. Divers échantillons de matériel obtenus chez le constructeur de l’avion sont soumis à différentes températures qui permettent d’établir une échelle. Par la suite, pour chaque zone de l’avion, il devient possible de savoir l’intensité et la durée du feu. De cette manière, la propagation et le lieu de départ peuvent être déterminés avec précision.

En décembre 1999, les opérations de récupérations sont achevées avec succès. Plus de 126 tonnes de débris sont remontés soit 98% de la masse à vide de l’appareil. Les chalutiers repassent leurs filets une dernière fois et le sable marin est passé au tamis fin : il n’y a plus rien à remonter. Plus de 350 investigateurs représentant de nombreux métiers et compétences se mettent à reconstruire la zone la plus critique de l’appareil : les 10 premiers mètres.

Les derniers moments avant le crash sont les plus difficiles à reconstituer et ne seront jamais connus dans leurs moindres détails. En effet, près de six minutes avant le crash, les enregistreurs de vol avaient cessé de fonctionner. Les fils leur fournissant l’énergie et les données passaient justement dans la zone du sinistre.

Les actions des pilotes et les procédures de la compagnie helvétique sont passées au crible. Comme partout dans le monde, les pilotes sont entrainés pour avoir une réponse mesurée et proportionnelle au danger perçu. Cependant, la prise en main des situations de fumée à bord est tout simplement ahurissante. Pourtant, Swissair n’est pas à son premier problème de fumée. Les deux plus graves accidents de la compagnie avaient été provoqués en par de la fumée en 1963 et 1970. Le premier coûta la vie à 80 personnes, quasiment toutes du même village, et le second emporta 47 personnes. Ni dans l’un, ni l’autre de ces drames, les pilotes n’eurent plus de 10 minutes de vol depuis les premières manifestations de la fumée. Ceux du MD-11 du vol 111 eurent 15 minutes.

Tout d’abord, Swissair définit 2 check-lists en fonction de l’origine de la fumée. La première concerne la fumée provenant du système de conditionnement d’air. Dans son principe, elle requiert que les pilotes arrêtent les systèmes de conditionnement (packs) l’un après l’autre pour voir si la fumée diminue ou pas. Si c’est le cas, il n’y a plus rien d’autre à faire. Si le problème persiste, il faut sortir une seconde checklist intitulée « Fumée d’Origine Inconnue ». Cette dernière propose aux pilotes diverses manœuvres consistant à couper tels ou tels circuits puis à attendre pour voir si la fumée diminue ou pas. Les démarches envisagées prennent 20 à 30 minutes à compléter. Tout en bas de la seconde checklist, une phrase vient clore le sujet en disant que si la fumée persiste, atterrissez à l’aéroport approprié le plus proche.

Dans le déroulement de cette procédure, on compte sur l’odorat des pilotes pour déterminer d’où vient la fumée. On suppose donc que les pilotes ont le nez assez fin pour analyser la fumée et en établir la source. De plus, la procédure suppose que la fumée ne provient pas d’un incendie, mais qu’elle en est le probable précurseur. Les pilotes doivent donc couper les systèmes avant que ceux-ci ne provoquent du feu.

Ce qu’il y a de grave dans cette procédure, c’est qu’elle ne demande pas aux pilotes de commencer une diversion vers l’aéroport le plus proche dès les premiers signes de fumée. Ils doivent continuer leur vol et prendre la décision d’atterrir seulement quand toutes les solutions sont épuisées et que la fumée ne diminue pas.

De plus, lors de leur entrainement en simulateur, les pilotes sont soumis à situation de déclenchement de fumée à bord, mais l’accent est surtout mis sur des issues favorables. Du moment que les pilotes suivaient la checklist, la fumée diminuait et le vol continuait normalement. Les pilotes sur SR 111 sont complètement pris de court par une situation qui diverge rapidement malgré l’application stricte des procédures de la compagnie.

Le personnel naviguant commercial (PNC) est entrainé pour lutter contre les incendies survenant dans les toilettes, la zone de cuisine et la cabine. Ils n’ont aucune formation et aucun équipement pour s’attaquer aux feux surgissant dans le cockpit, ni aux feux qui sont dans des zones inaccessibles. Les pilotes, sont supposés occupés à la conduite de l’avion et ne participent donc pas à la lutte contre un éventuel incendie.

Les pilotes font mieux que la checklist. Dès qu’ils perçoivent la fumée, ils décident de s’orienter vers l’aéroport de Halifax. En route, la fumée persiste, mais la situation ne se dégrade pas. Aucun autre élément visuel ou alarme ne viennent confirmer la présence d’un incendie. La situation n’est donc pas considérée comme très urgente et les pilotes décident même d’aller faire des tours au-dessus de la mer pour jeter du carburant. A ce moment, ils ont presque l’impression d’avoir sur-réagit et préfèrent limiter les dégâts et de ne pas tenter d’atterrissage en surpoids. Alors que les contrôleurs considèrent la situation comme très grave dès les premiers instants, les pilotes restent dans l’expectative. Finalement, il se passera 20 secondes entre le moment où ils déclareront une urgence et le moment où ils perdent toute possibilité de communication avec le sol.

Un contrôleur aérien à Halifax est spécialement assigné au vol SR 111. Il ne s’occupe d’aucun autre avion. Quand il ne reçoit plus aucune communication des pilotes, il ne s’inquiète pas outre-mesure. Les contrôleurs n’étaient pas formés pour les situations de largage de carburant. Néanmoins, le contrôleur présent ce soir là avait un passé militaire et se souvenait que les appareils devaient couper certains équipements électriques lors des opérations d’avitaillement en l’air. Il supposa donc que les pilotes avaient sciemment coupé leurs équipements radios et s’attendit à les avoir en ligne un peu plus tard.

Les pilotes commencent effectivement la check-list pour fumée d’origine inconnue 10 minutes après le début de leur descente. A ce moment, ils sont entrain de virer vers la mer et la situation semble sous contrôle. Le premier élément de la check-list demande de passer sur OFF l’interrupteur principal alimentant la cabine.

La première étape de la check-list consiste à désactiver la bus cabine

En effet, dans la logique des avions, le courant électrique est distribué par des bus. Ca serait l’équivalent de prises dans une maison. Il y a des bus dites essentielles parce qu’elles alimentent des dispositifs importants comme les instruments de bord ou les systèmes de navigation. D’autres bus sont dites non essentielles et alimentent la cabine. Le MD-11, comme la majorité des avions de sa génération, peut voler avec toutes les bus désactivées, c’est-à-dire sans courant électrique du tout.

Néanmoins, il y a une grave erreur qui a été faite lors de la mise en place du système de divertissement. Celui-ci était tout d’abord prévu pour être installé sur la totalité des sièges. Dans ce cas, les bus de la cabine passagers n’avaient pas assez de puissance pour alimenter tous les appareils. Il fut donc décidé de brancher les jeux sur une bus essentielle distribuant du 110 Volts alternatif. Plus tard, quand le système ne fut installé que dans les zones situées à l’avant de l’avion, le plan de faire le branchement sur une bus essentielle fut tout de même maintenu. Les pilotes n’avaient pas été informés et la documentation de l’avion ne faisait pas référence à cette situation. De la sorte, quand les pilotes coupaient les bus non essentielles, ils croyaient avoir soulagé le circuit d’une bonne partie de ses consommateurs. Or, ils avaient tout faux ! Alors que l’éclairage de la cabine était coupé et les passagers plongés dans le noir, les écrans d’IFT continuaient ironiquement à faire la promotion du Keno et d’autre jeux de hasard. Le système était un gros consommateur qui restait actif même quand la check-list fumée d’origine inconnue était exécutée. Bien entendu, la FAA n’avait pas été informée de ce fait et la lettre d’intention qu’elle avait reçue indiquait que les jeux seraient connectés sur une des 6 bus non essentielles de la cabine.

Alors que l’avion est à son niveau de croisière et que les hôtesses commencent à distribuer des repas, le feu se déclare derrière les cloisons de la partie supérieure du cockpit et commence à se propager vers l’arrière au dessus des cloisons de la First Class. Tous les pilotes interrogés par les enquêteurs ignoraient que cet espace contenait des éléments inflammables qui pouvaient propager et alimenter le feu. Tous connaissaient l’existence des couvertures faites de couches de PET et dérivés, mais ils pensaient qu’elles étaient à l’épreuve du feu comme on leur disait alors.

Mylar et Kapton sont des noms déposés appartenant à Dupont de Nemours, la seconde compagnie mondiale de produits chimiques après BASF.

Pour cette raison, quand les pilotes du SR 111 sentent, puis voient de la fumée surgir au-dessus de leurs têtes, ils ne pensent à rien de méchant. Pour eux, il n’y a rien qui puisse brûler dans cette zone et mettent la fumée sur le compte d’un mauvais fonctionnement du système de conditionnement d’air. Ils entament cependant une descente rapide sans être pour autant acrobatique. Ils ne connaissent pas l’aéroport de Halifax et n’ont pas les cartes d’approche sous les yeux. Comme il fait nuit, ils préfèrent ne pas prendre trop de risques. Ils commencent donc la descente tandis que les hotesses font leur possible pour ramasser les plateaux au plus vite.

Alors que le feu couve au-dessus de leurs têtes, les passagers ne se rendent compte de rien. Aucune fumée n’est perçue en cabine ni par les voyageurs, ni par le personnel commercial. Au-quel cas, les pilotes en auraient été informés sans délais.

Le commandant de bord et le copilote ressentent une odeur de brûlé et une fumée intermittente rentre dans le cockpit depuis les diffuseurs situés dans le plafond. Ceci les renforce dans l’impression qu’il ne s’agit que d’une fumée générée par le système de conditionnement. Le feu se serait déclaré en tout autre endroit, les pilotes auraient eu une perception plus juste de sa nature et de sa gravité. Ils finissent par mettre leurs masques à oxygène pour plus de sureté. Ces masques, même s’ils peuvent sauver la vie, restent d’une efficacitémoyenne. Souvent, ils sont mal ajustés aux morphologies individuelles et en tous les cas ils perturbent la vision et la communication.

Alors qu’ils sont en virage vers la mer, les pilotes décident de profiter de ce moment pour effectuer la checklist. A la première ligne, ils signent leur arrêt de mort.

En effet, l’incendie avait pris dans le plafond, près de la bus essentielle et continuait sa progression caché sous les garnitures. Ni les pilotes, ni les passagers n’avaient conscience de son existence et de son étendue. Les flammes allaient vers l’arrière parce que des soufflantes provoquaient un appel d’air dans cette direction. Ces soufflantes, pas directement visibles, existent dans tous les avions et sont responsables de la recirculation de l’air en cabine. En plus d’aller dans le sens du flux d’air, les flammes se propagent toujours en direction des matériaux les plus inflammables. Vers l’avant, de grosses tresses de fils électriques disposées horizontalement agissaient comme des barrières retardantes.

Quand les pilotes coupent l’alimentation électrique de la cabine, les soufflantes s’arrêtent et les flammes reviennent tout à coup vers l’avant. La température dans le cockpit augmente brutalement et les écrans commencent à s’éteindre l’un après l’autre. En un peu plus d’une minute, plus aucun appareil ne fonctionne et les garnitures en plastique commencent à fondre. Le cockpit est un véritable four avec près de 600° C par endroits.

Le pilote automatique est le premier à se désengager, mais l’avion reste pilotable. Les circuits de la chaine de commande commencent sous le plancher et resteront fonctionnels jusqu’à la fin. Par contre, les pilotes n’ont plus aucune indication sur l’attitude de l’avion. Certes, il y a un minuscule horizon artificiel juste sous le levier de sortie du train d’atterrissage, mais dans la fumée, il est complètement invisible.

La chaleur et le flux de gaz toxiques augmentent rapidement vers le moment où le contact est perdu avec la tour de contrôle. Au plus fort du sinistre, même les éléments en alliage d’aluminium commencent à fondre et à couler sur les zones habitables du cockpit.

Malgré son masque, le copilote est rapidement incapacité par l’inhalation de fumées toxiques et s’effondre retenu par ses 5 harnais de sécurité. A sa gauche, le commandant de bord n’a plus d’autre choix que de fuir. Il détache ses harnais et manœuvre latéralement son siège pour le quitter. La fournaise est telle que les habits et les cheveux peuvent prendre feu spontanément. On ne peut pas savoir aujourd’hui si le commandant de bord a réussi à quitter le cockpit en flammes ou s’il a été dépassé par la fumée puis s’est écroulé à peine eut-il détaché ses harnais.

L’avion sans contrôle opère un virage à droite et survole des régions habitées et s’en va vers la mer. Dans la cabine, les passagers sont plongés dans le noir. Les hôtesses et stewards sont attachés à leurs postes. Un passager, pilote de formation, se penche sous son siège et retire un gilet de sauvetage. Il le passe rapidement sur ses habits et serre les attaches. A peine eut-il fini que l’avion est à quelques mètres au dessus de la mer. L’inclinaison de 112 degrés fait que c’est l’aile droite qui touche en premier puis elle est suivie par tout le reste une fraction de seconde plus tard.

Jusqu’à aujourd’hui, se pose la question si ce crash aurait été évitable par une réaction plus adaptée de la part des pilotes.

Dans les semaines suivant le crash du SR 111, Swissair décida démonter le système IFT de tous ses appareils. Une inspection avait montré des installations bâclées et dangereuses prêtes à prendre feu. Du câble coaxial était tordu à angle droit, des fils électriques arrivaient sur un fusible avec un diamètre et repartaient avec un autre, des attaches en métal non rembourré maintenaient des conducteurs avec un isolant fin… etc. tout sauf du travail suisse.

IFT fit faillite suite à ce crash. Un des ses dirigeants, Michael Itkis, se fait appeler Mike Snow aujourd’hui et rôde du coté de l’Arizona. Il travaille toujours dans le secteur du transport, mais évite tout ce qui touche à l’aérien. Les dirigeants de Swissair continuèrent leur carrière en accumulant les erreurs et les aberrations dans leur gestion. En 2002, la compagnie helvétique mit les clés sous la porte après plus de 71 ans d’activité. Elle était considérée comme l’une des meilleures compagnies aériennes au monde. La production du MD-11 s’arrêta définitivement au début 2001 après une extinction quasi-totale des commandes. Tous les transporteurs utilisant des MD-11 commencèrent à s’en débarrasser le plus rapidement possible. De nos jours, plus de 80% des MD-11 en service sont opérés par des compagnies de fret ou de vols charter.

Sur le terrain, le MD-11 a été remplacé par le Boeing 777 qui n’a pas eu le moindre crash ou accident fatal depuis près de 12 ans qu’il est exploité à large échelle. A l’évidence, des leçons ont été tirées. Néanmoins, pas toutes les compagnies ne peuvent se payer ce genre d’appareils. La majorité des vols sont toujours effectués sur des avions d’anciennes générations.

Memorial pour le vol SR111

Lire aussi:

ValuJet 592